为厚植文化担当,彰显青春作为,2月5日,福建中医药大学中医学院的“指尖灵舞,体悟优秀传统文化”实践队赴漳州进行布袋木偶戏的实践调研,青年学子们在实践中感悟优秀非遗民俗。

实践队从“历史渊源”、“表演形式”、 “文化价值”和“传承痛点”四个方面深入调研,解锁非遗文化密码,让更多人了解和欣赏到漳州布袋木偶戏的独特魅力,推动非遗文化的传播与传承。

指上非遗,千年瑰宝

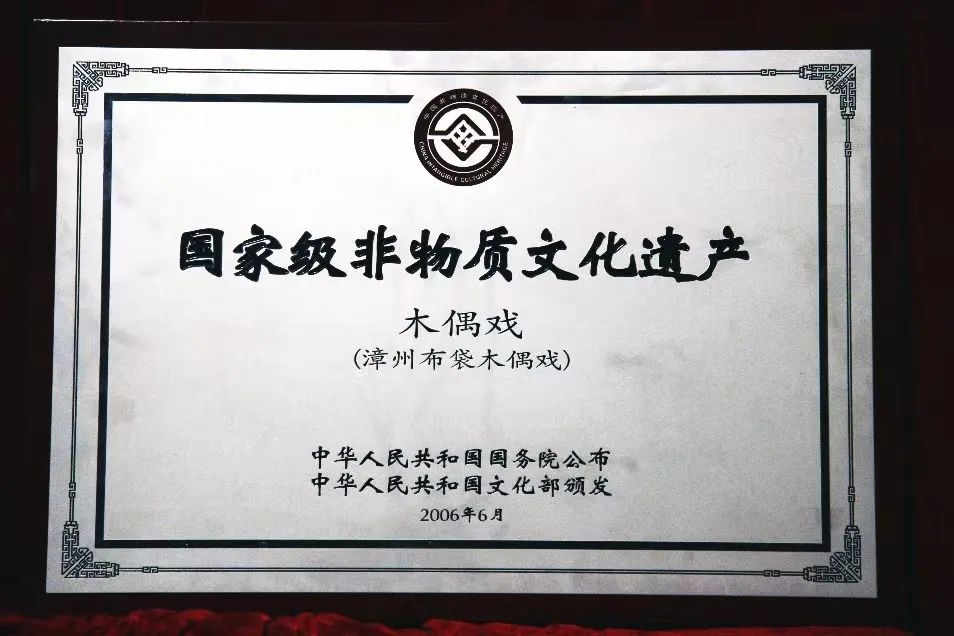

布袋戏,又名“掌中戏”,是漳州的传统表演艺术之一,具有悠久的历史渊源和独特的艺术魅力。据载,布袋戏“源于晋,兴于宋,盛于明”。它集道具、服装、音乐等元素为一体,以布袋作为动力来源,借由手指的灵活操控,展现出生动活泼的演出。这种艺术形式蕴含着浓郁的地域特色与民间艺术风格,是中华民族宝贵的文化遗产。2006年,漳州布袋木偶戏被列为中国首批国家级非物质文化遗产,同时入选联合国教科文组织非物质文化遗产保护优秀实践名册。

指韵悠长,戏里乾坤

实践队首先前往“漳州木偶艺术展示馆”开展参观学习活动。该馆划分为前后两个展馆。前区主厅中央设有精致的仿古木偶戏舞台,两侧则分别展出闽台地区木偶的道具、兵器、偶头雕刻艺术及木偶的服饰与帽盔等。后区则是进行木偶学术研究、非遗传承教学和木偶艺术交流座谈的地方。馆内陈列出各类精致的木偶实体,从早期简单的木偶造型到如今精美的艺术品,每一个阶段的木偶都展示了这一艺术形式在不同历史时期的发展轨迹,让实践队员无不惊叹于非遗传承人极高的技艺和耐心。

随后,实践队一行来到漳州古城延安南路,协助参与漳州市木偶剧团实景演出工作,并近距离感受漳州布袋木偶戏的独特魅力。锣鼓声中,木偶表演艺术家们以灵巧的手指操控木偶,将角色的动作、神态演绎得栩栩如生。互动不断,市民游客纷纷举起手机记录精彩瞬间,现场不时传来“再来一次”的呼声,掌声与喝彩声此起彼伏。直至演出结束散场,人群中的赞叹声仍络绎不绝。

研析布偶,探寻传承

演出结束后,实践队怀着对漳州布袋木偶戏的热爱与好奇,深入到幕后工作室,访谈表演艺术家,探寻非遗传承背后的故事。在采访过程中,实践队员们先针对布袋木偶戏的受众群体展开询问,了解到这一传统艺术形式不仅深受老一辈观众的喜爱,也在通过各种创新举措逐渐吸引着年轻一代的关注。然而,在谈及布袋木偶戏的生存现状及发展困境时,传承人们也不禁面露忧色,跟很多非遗技艺一样,布袋木偶戏也无可避免地沉浮在市场经济大潮中。人才匮乏、市场竞争激烈等问题一一浮现,但布袋木偶戏至今仍在不断地曲折前行,尽管浮躁掩埋了匠人们的刻苦,但他们对坚持传承布袋木偶戏的信念却始终没有改变。于是,双方就现实挑战的解决思路和方法进行深入探讨。为了让实践队更进一步感受布袋木偶戏,非遗传承老师先是详细地讲解了操控木偶的技巧,随后带领实践队进行体验。在体验过程中,队员们通过指掌直接操纵木偶,展现出木偶的唱念做打、喜怒哀乐,使得木偶活灵活现、栩栩如生。

赓续文脉,青春担当

“一口说尽千古事,十指舞出百万兵”,巴掌大小的木偶在指掌中幻化出世间百态,和着独特的闽南方言将人间悲喜娓娓道来,这便是布袋木偶戏的魅力。习近平总书记曾言:“加强历史研究和传承,使中华优秀传统文化不断发扬光大。”本次寒假社会实践活动,实践队以探寻传承非遗为目标,以青年力量赓续非遗文脉,近距离接触了漳州布袋木偶戏,推动非遗文化持续扩大传播。未来,我们期待更多的青年人为它驻足停留,也希望社会各界能够给予漳州布袋木偶戏更多的关注和支持,让这一文化瑰宝在新时代绽放出更加璀璨的光芒。

闽公网安备 35012102500034号

闽公网安备 35012102500034号